全国の就業に関するデータ

全国の年齢層別有業者数、年収分布、学歴に関するデータを示します。

都道府県別の年収偏差値算出ツールは以下のリンクから閲覧できます。

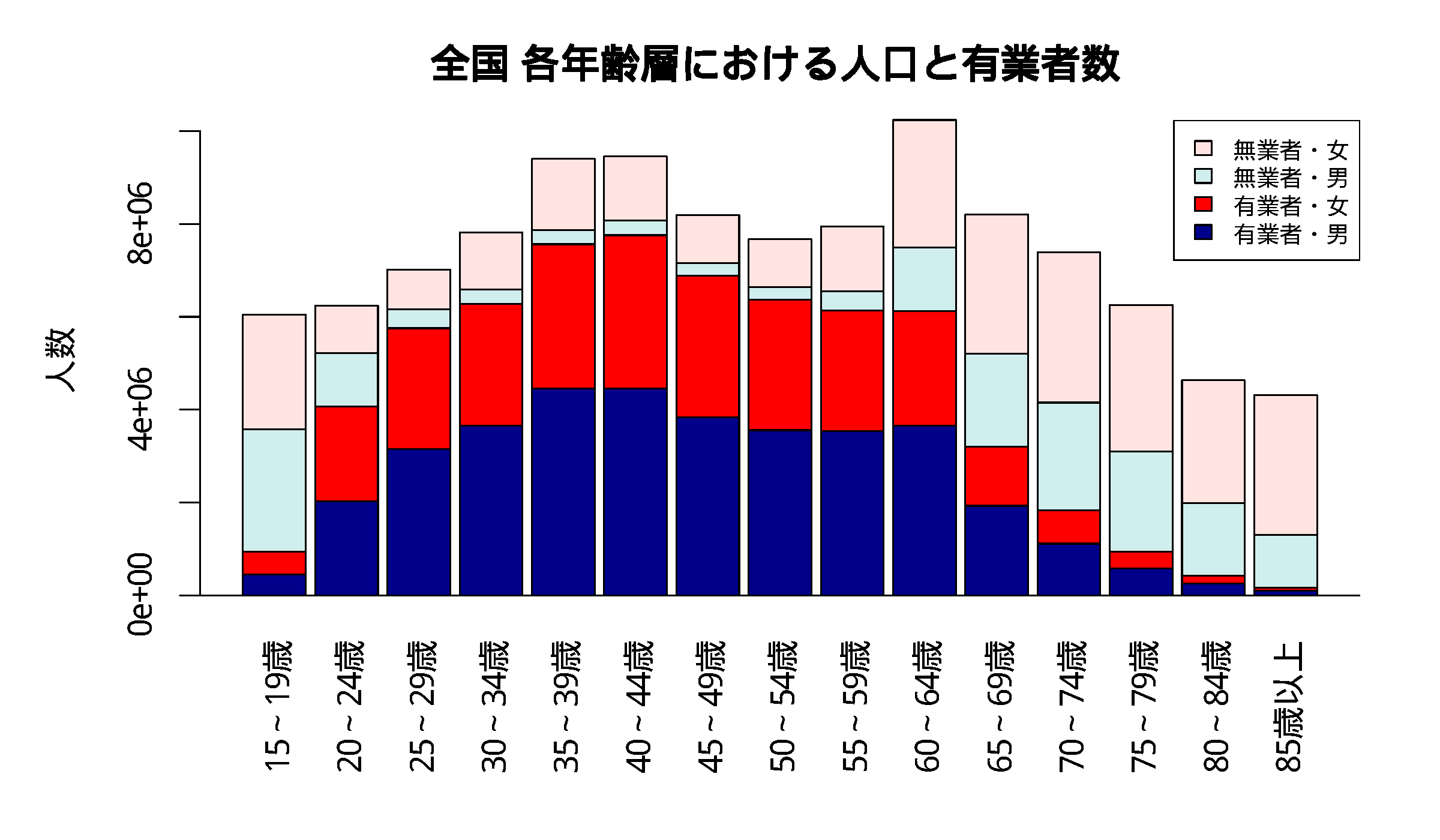

全国の年齢層別有業者数

全国の年齢層別有業者数は下図のようになっています。

「平成24年就業構造基本調査結果」(総務省統計局)を加工して作成

(http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/)

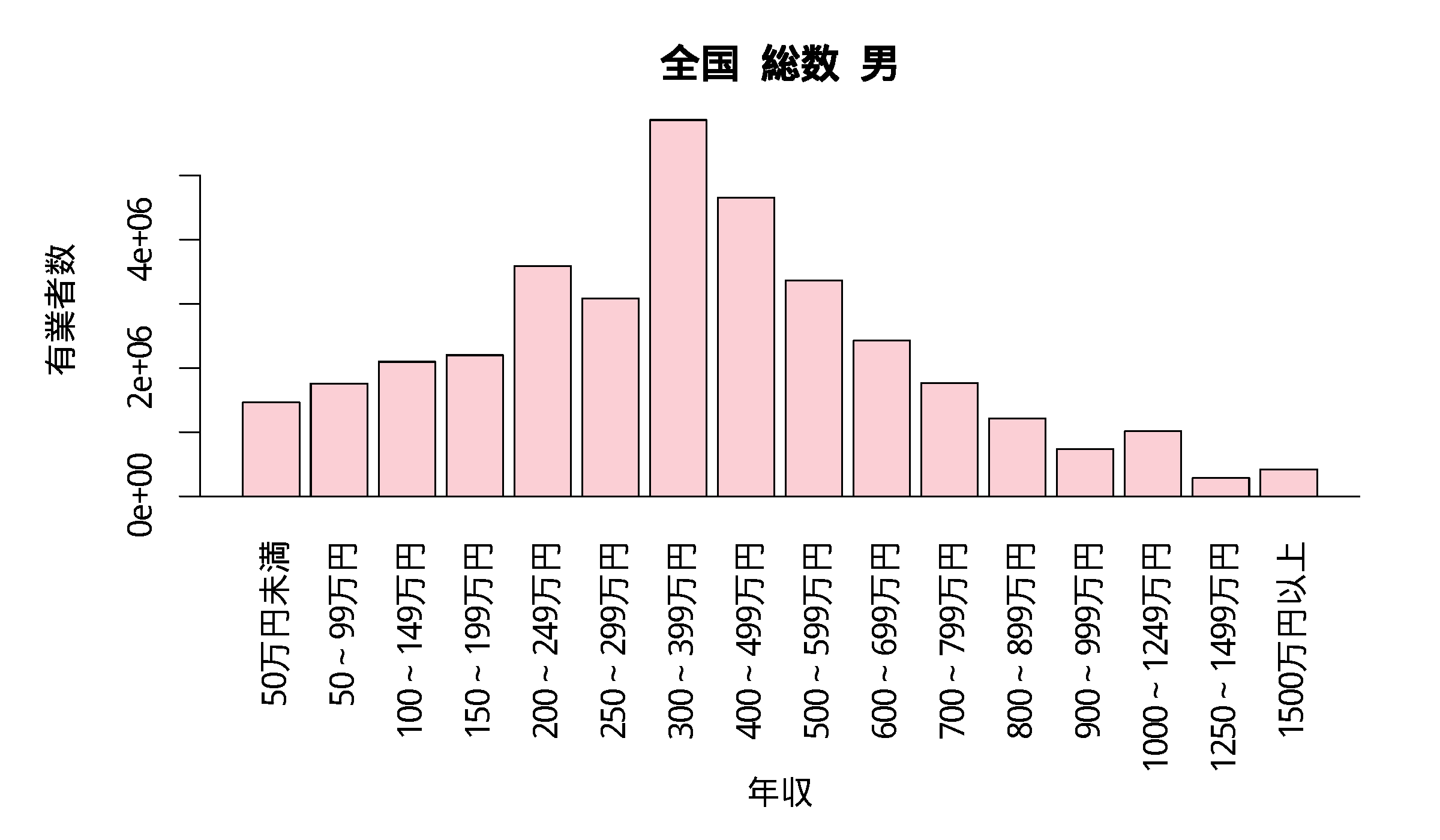

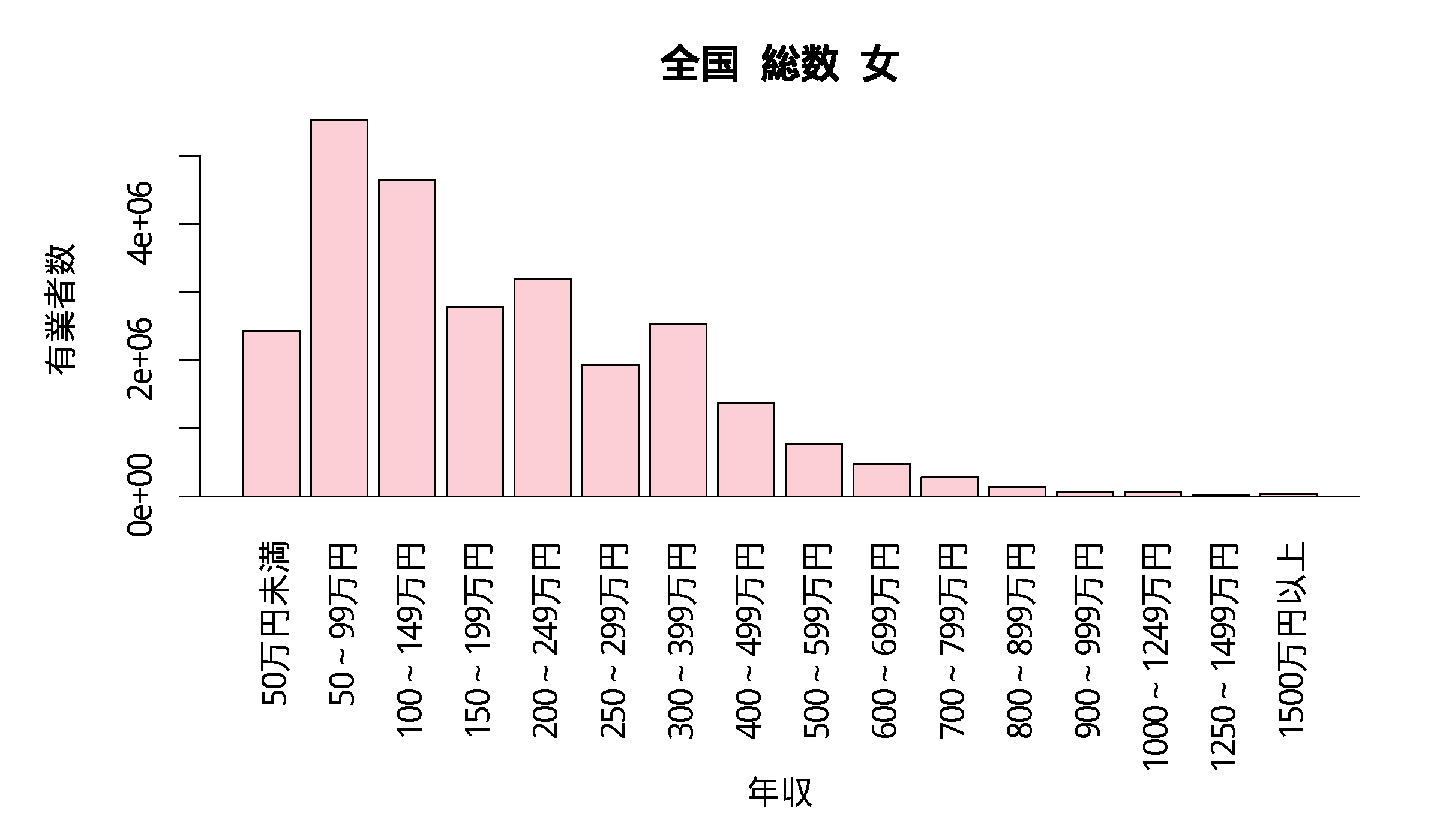

全国の年収分布

全国の年収分布は下図のようになっています。

「平成24年就業構造基本調査結果」(総務省統計局)を加工して作成

(http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/)

各都道府県における平均年収

各都道府県の30代前半の有業者の平均年収を男性と女性について統計データから計算し、その値を両軸に取りプロットしたものが下図になります。

「平成24年就業構造基本調査結果」(総務省統計局)を加工して作成

(http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/)

青色の縦線が30代前半の男性の有業者の年収の全国平均、赤色の横線が30代前半の女性の有業者の年収の全国平均を示しており、この線を越える場合はその都道府県において30代前半の有業者の平均年収が相対的に高いと言えます。また、紫色の線で有業者の平均年収の男女比の全国平均を示しており、この線を上側に越えると女性の有業者の平均年収が相対的に高いことになります。

各都道府県における年収600万円以上の人の割合

各都道府県の30代前半の有業者に占める、年収600万円以上の方の割合を男性と女性について統計データから計算し、その割合を両軸に取りプロットしたものが下図になります。

「平成24年就業構造基本調査結果」(総務省統計局)を加工して作成

(http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/)

全国平均では、30代前半の有業者に占める年収600万円以上の方の割合は、男性で6.8%、女性で2.0%です。

各都道府県のデータを見ると、東京都で男女ともに最もその割合は高くなり、東京都の30代前半の有業者のうち、男性で12.2%、女性で5.3%の方が年収600万円以上となります。

男性の場合、東京都に次いで三重県、愛知県が30代前半の有業者に占める年収600万円以上の方の割合が高くなっています。

女性の場合、東京都に次いで神奈川県、静岡県が30代前半の有業者に占める年収600万円以上の方の割合が高くなっています。

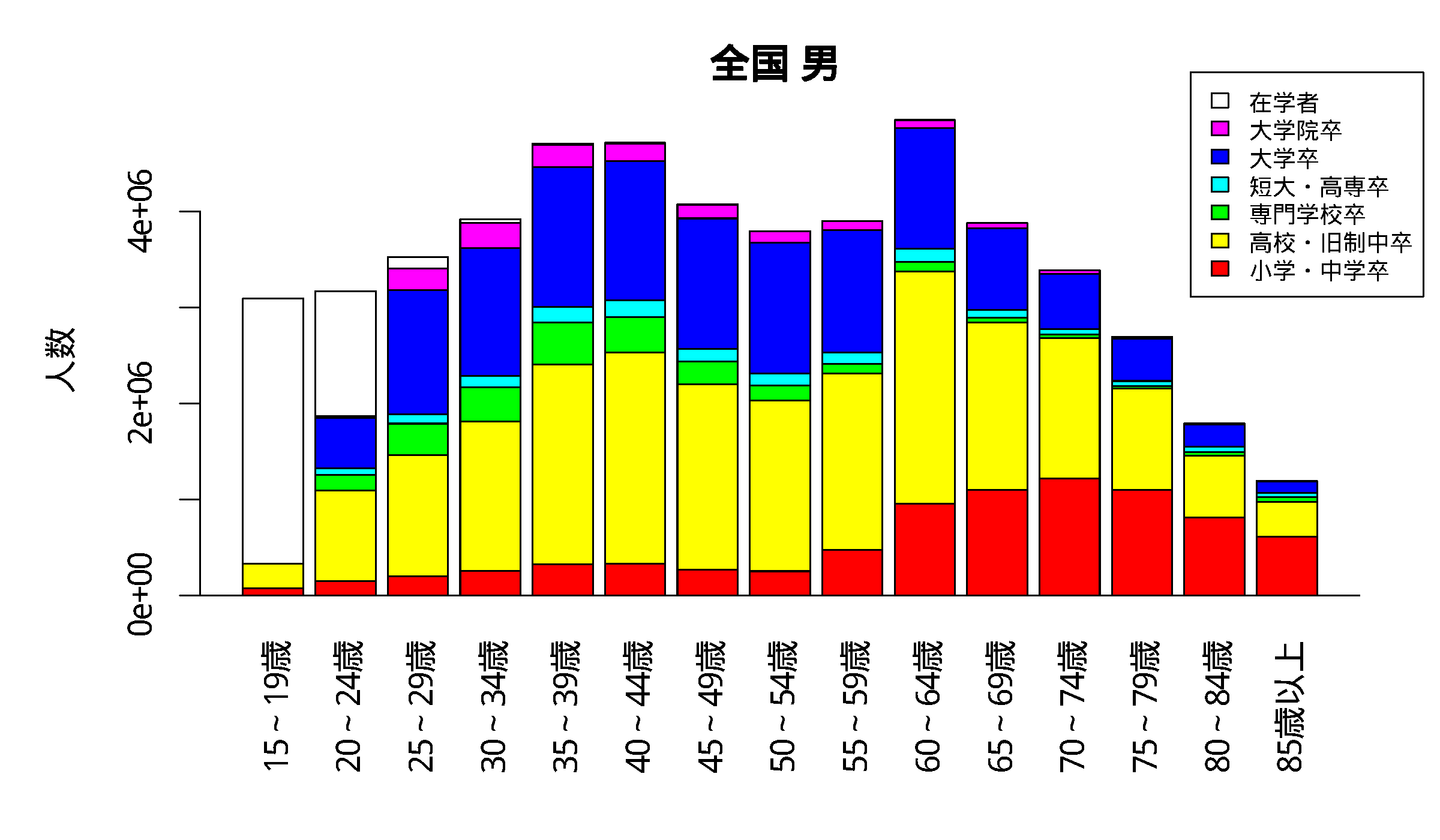

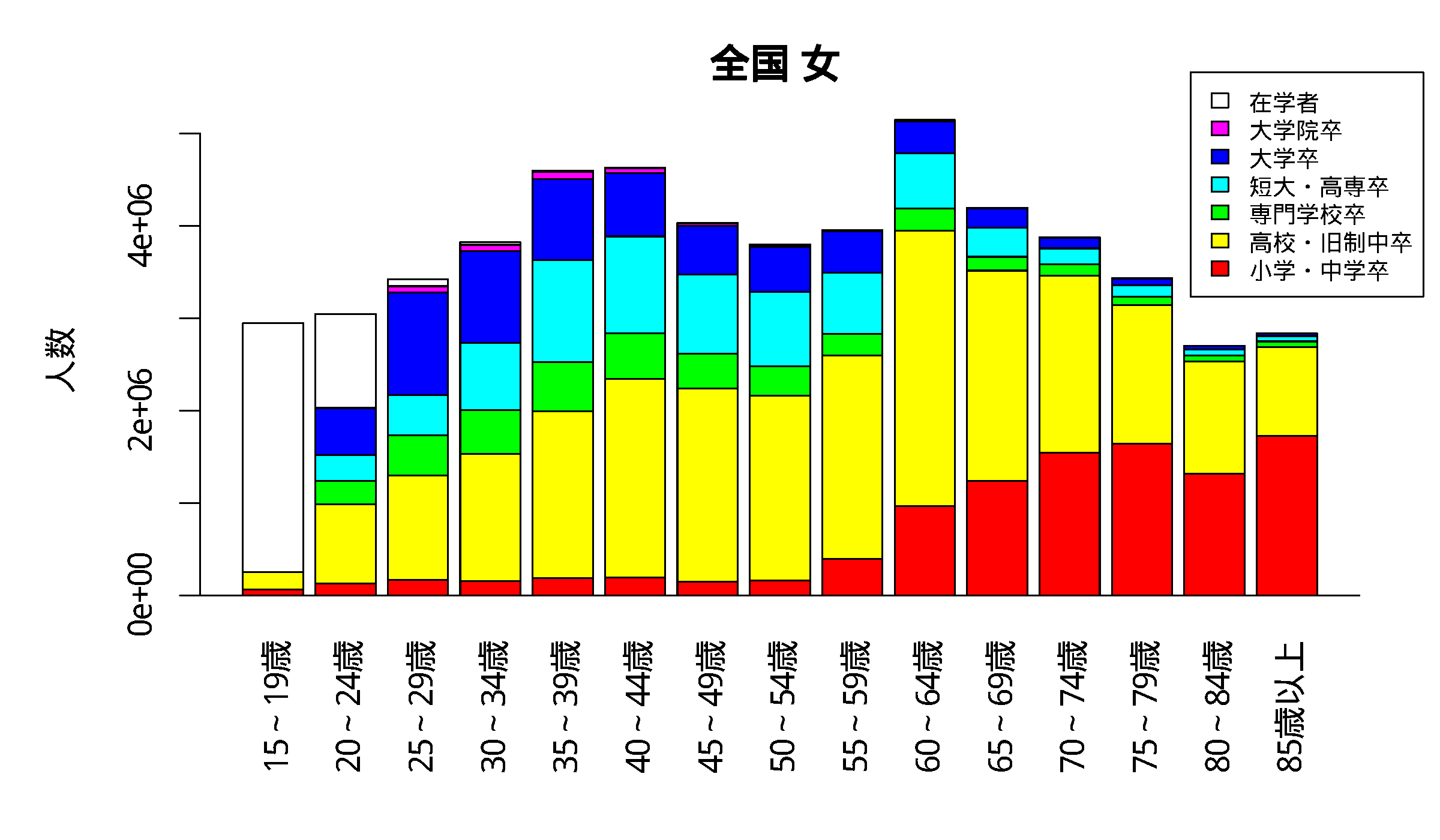

全国の学歴分布

全国の年齢層別の学歴分布は下図のようになっています。

「平成24年就業構造基本調査結果」(総務省統計局)を加工して作成

(http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/)

各都道府県における大学・大学院卒者の割合

各都道府県の30代前半の人口に占める大卒者・大学院卒者の割合を男性と女性について統計データから計算し、その割合を両軸に取りプロットしたものが下図になります。青色の縦線が30代前半の男性の大卒者・大学院卒者の割合の全国平均、赤色の横線が30代前半の女性の大卒者・大学院卒者の割合の全国平均を示しており、この線を越える場合はその都道府県において30代前半の人口に占める大卒者・大学院卒者の割合が相対的に多いと言えます。また、紫色の線で大卒者・大学院卒者の男女比の全国平均を示しており、この線を上側に越えると女性が大卒者・大学院卒者に占める割合が相対的に多いことになります。

「平成24年就業構造基本調査結果」(総務省統計局)を加工して作成

(http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/)

図を見ると、30代前半の大卒者・大学院卒者の割合が男女ともに全国平均よりも多い都道府県は、東京都、神奈川県、京都府、兵庫県、奈良県、大阪府、広島県、愛知県、千葉県の9都府県になります。大都市圏とされる都道府県で大卒者・大学院卒者の割合は多くなっていると言えます。特に東京都は他の都道府県に比べ顕著に大卒者・大学院卒者の割合が高く、東京都の男性で58.5%、女性で43.5%という数値となっています。

男性のみ全国平均より大卒者・大学院卒者の割合が多い都道府県は、埼玉県、滋賀県となっています。

女性のみ全国平均より大卒者・大学院卒者の割合が多い都道府県は、香川県、岡山県、徳島県となっています。四国地方およびその隣の岡山県の5県は大卒者・大学院卒者に占める女性の割合が高い傾向があり、この地方の特色と言えます。

特に大卒者・大学院卒者の割合が低い都道府県は、福島県、秋田県、山形県、新潟県、青森県が挙げられ、東北地方で大卒者・大学院卒者の割合が低いと言えます。特に福島県では男性の大卒者・大学院卒者の割合が低くなっており、東日本大震災における原発事故の影響があるのかもしれません。